無骨な金属のストーブ内で、赤い炎がゆらめく。

大きい薪に火が移って、少しずつ炭になってゆくのを眺めながら、

頬を張るような外の寒さを思い出しつつ、暖かさにまどろむ…。

薪ストーブって憧れますよね!

家にいながらアウトドアの要素もあり、

それでいてちゃんと暖かく、なによりもかっこいい。

小さいころに本やアニメで見た暖炉に憧れた方は多いのではないでしょうか。

キャンプの人気や火起こし動画の再生回数を見ても、

みんな焚き火が好きなんだなーと思います。(私も好きです)

とはいえ、憧れだけで薪ストーブを置くのは難しい。

メンテナンスのことだったり、薪のことだったり。

いつ頃から準備して使ってるんだろう?

煙突ってどうやって掃除するの?などなど、

実際に薪ストーブユーザーの社長に聞いてみました。

※あくまで社長の場合なので、参考程度にご覧ください。

・滋賀県大津市比叡平にお住まい

・薪はお知り合いの方から購入

・煙突のメンテナンスは業者さんにお願い

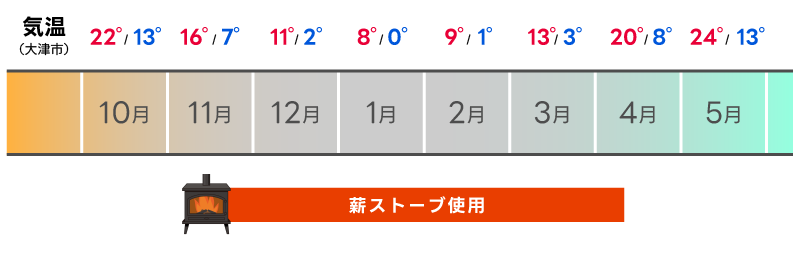

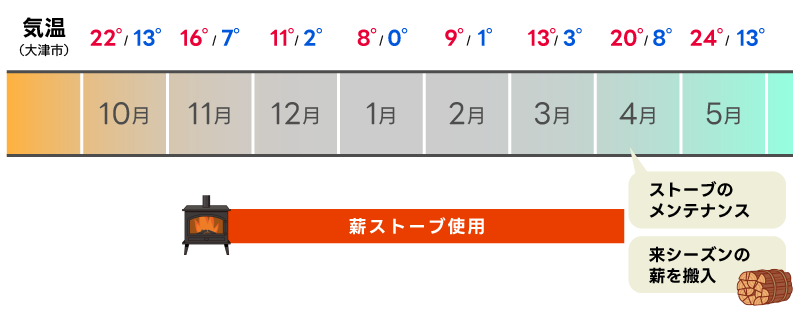

Q.薪ストーブはどれくらいの期間使ってますか?

比叡平は寒くなってくるのが早くて大体11月後半くらいからやし、いつもそれくらいから使いだすかな。

今年はもう寒くて使ってる。(2025年11月14日)

Q.比叡平ってどれくらい寒いんでしたっけ。

比叡山の中腹で、大津市と京都市左京区から車で10分~20分くらいのところにあるんやけど、山やし寒いのよね。

冬は大津市よりも大体3~5°くらい低い気温かも。

比叡平の月別平均気温の測定値がなかったので滋賀県大津市のものになっています。

この気温よりも3~5°ほど低いと思ってください。

Q.4~5ヶ月使うんですね。

朝晩が冷え込むからねー。

Q.薪ってどうやって買うんですか?

僕は知り合いの人から買ってるけど、滋賀県内や京都府内にも薪を販売しているところがあって、そこからみんな買ってると思うよ。

Q.へ~。じゃあここから寒くなるぞ!っていう秋口あたりに買うんですか?混みそうですね。

あ、そうじゃなくてね、薪ってちゃんと乾かして燃やさないといけなくて、僕はいつも薪を4月に買って、外の薪棚に置いて乾燥させてる。

買ってすぐ使える薪もあるけど、1年乾燥させたものを販売してるから、乾かしてないものよりも割高になるよ。

Q.だから薪棚が必要なんですね!

そうそう。棚も結構大きいでしょ。

棚の上下や左右に分けて、こっちからこっちは今シーズン使う乾いた薪、逆のものはまだ乾きが不十分やし、来シーズン用とかね。

Q.薪棚って外にあるじゃないですか。屋根はついてるけど、強い雨だとけっこう濡れちゃいませんか?

ちょっとした雨くらいなら濡れても全然どってことなくて。

確かに台風とか風が強くで雨が吹き込んで濡れることもあるし、黒カビが生えることもあるんやけど、そのまま乾燥させておけば大丈夫。

濡れっぱなしになってるのはあかんけど。

Q.煙突やストーブってメンテナンスどうしてるんですか?

薪ストーブを買ったところでメンテナンスしてもらってるよ。

使い終わった4月にお願いしてるかな。自分だと難しいからね~。

使ってると煙突内に煤(すす)とかタールが付くんやけど、これをそのままにしてるとどんどんたまって、引火して火災になっちゃうのね。

だから必ず煙突掃除はお願いしてるかな。ついでにストーブも見てもらって、部品に不具合がないか見てもらったりしてる。

Q.やっぱり火を扱うからちゃんとしないとなんですね。

そうそう。あと煤とかタールをなるべく出さないようにするためにも、ちゃんと乾燥した薪をしっかり燃やすっていうのが大事やねん。

燃やす時にもしっかりストーブ内に空気を入れて高温で燃やすようにするのがいいんだよね。煙や匂いも、乾いた薪を高温で燃やしたらほとんど出ないんだけど、逆に乾いてない薪を燃やそうとするとやっぱりすごく煙が出るね。

近所への煙もしっかりコツをつかんで高温で燃やすと気にならないくらいになるよ。あとはストーブの性能も関係してくるかな。

Q.ちなみに薪ストーブでピザ焼けます?

焼けるよ~!何年か前に大きいのに変えたからね。

室内を暖める機能もすごくて、これは感覚的なことやけど、エアコンと違って薪ストーブで温まった後って外に出ても温かさの持続感が違うのよね。芯から温まってるっていう感じで。

Q.めっちゃいいですね!

ほんまにおススメ。アウトドア好きな人なら絶対好きやと思う。

火を見る時間っていいよね。なんか落ち着くっていうかね。

世話してる時間もなんかいいんよね。

こんな感じで、薪ストーブユーザーである社長に色々と聞いてみました。

もし他にも質問があればこちらからお気軽にご質問ください!

そして、今月末は大津市南郷で広い土間と薪ストーブのある平屋のヤマネコハウス見学会です。

なんとなんと、今回は特別に薪ストーブの火入れも行います。

2日間薪ストーブを焚いてお向かえしますので、ぜひ現地で体感してみてくださいね。